PHOTO

È di moda definire “ascensore sociale” l’osmosi tra i ceti della società. La definizione pare tuttavia eccessiva. Sembra piuttosto una metafora della mobilità verticale degli individui, cioè della loro capacità o possibilità di salire i gradi più alti delle occupazioni e delle retribuzioni. In ogni reale ascensore, lo sappiamo, è affissa una targa che ne specifica la portata in chilogrammi. Anche dell’ascensore metaforico conviene stabilire la portata, intesa come capacità esplicativa del fenomeno a cui allude. Se no, resta una figura retorica e basta, il cui successo politico risulta inversamente proporzionale al significato.

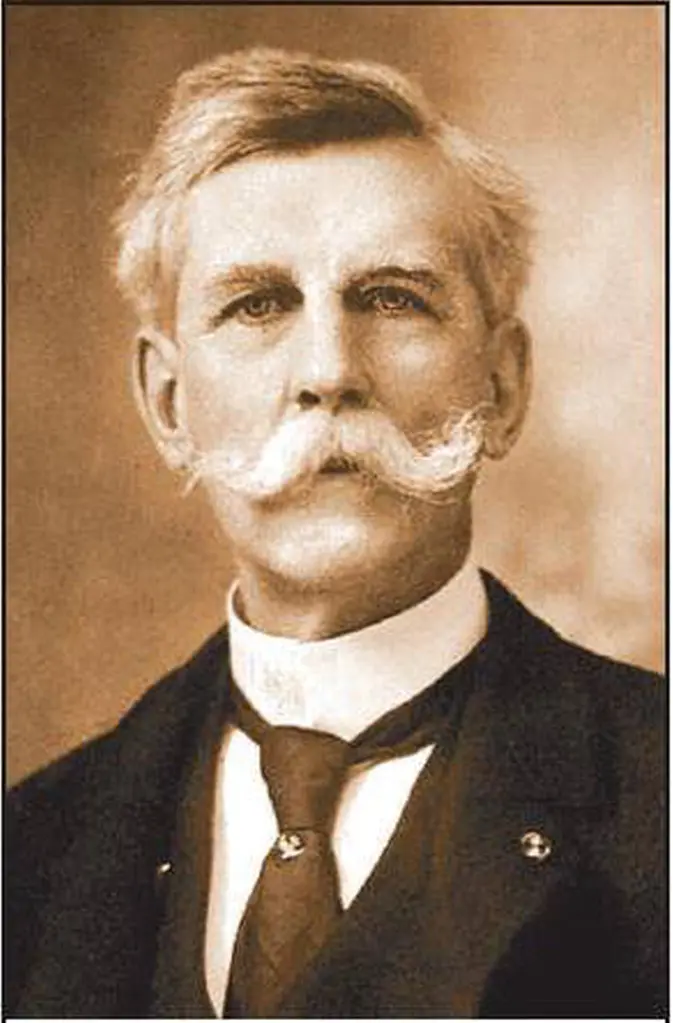

L’alto e il basso della corsa di quest’ascensore vanno fissati in due concetti. Il primo lo prendiamo da Oliver Wendell Holmes, che dichiarava: «Non ho alcuna considerazione per l’eguaglianza, che a me pare puramente l’idealizzazione dell’invidia». Il secondo, da John Stuart Mill che affermava: «L’invidia è la passione peggiore e più antisociale».

L’uguaglianza e l’invidia, dunque, un principio e un vizio, devono essere imprescindibilmente considerati per comprendere se l’espressione “ascensore sociale” sia utile alla discussione politica di una società che intenda mantenersi libera e giusta. Quando, nella prigionia di Sant’Elena, Napoleone diceva: «La mia massima era, la carriera aperta ai talenti senza distinzioni di nascita o fortuna», riaffermava uno dei tre cardini della Rivoluzione francese, l’uguaglianza legale, e implicitamente richiamava la sua autobiografia.

Intendeva anche dire che tutti avevano il diritto di diventare Napoleone? Certo che no. Eppure è quel che sembrano ritenere gli “ascensoristi” di oggi, ignari come sono che l’ascensore non funziona o non funziona come dovrebbe perché è venuta a mancare l’eguale rigorosa applicazione della legge, sostituita dai tentativi di realizzare l’uguaglianza materiale, tanto impossibile in generale quanto interstiziale in fatto e occasionale nel tempo.

Che venga assicurata a tutti la possibilità di tentare non deve comportare che a tutti siano garantiti gli stessi risultati. Che alcuni riescano ed altri no costituisce un evento naturale, dopo che tutti, senza distinzioni, ne abbiano avuto l’opportunità.

Come purtroppo è del pari naturale che il successo di taluno susciti l’invidia di talaltro. La sinergia degl’invidiosi, purtroppo, riesce a far straripare questo acre malanimo dall’ambito dei vizi personali, trasformando il risentimento individuale in fenomeno collettivo, politicamente distruttivo. «La tendenza attuale che mira ad assecondare questa passione e a mascherarla sotto la rispettabile apparenza della giustizia sociale, sta diventando una grave minaccia per la libertà», scriveva Hayeck nel 1960. Oggi che la tendenza deprecata da quel Grande ha assunto i caratteri di un’ideologia deleteria, che infesta come pandemia, dove più dove meno, tutte le nazioni altrimenti libere, dobbiamo domandarci con apprensione quale sia il punto di rottura della democrazia liberale oltre il quale l’ideologia stessa porti ineluttabilmente alla realizzazione di un’intrinseca, sebbene talvolta inintenzionale, riforma in peggio del sistema politico, adulterando così la società aperta e il governo della legge. L’ascensore sociale è stato gravato di un carico che supera di gran lunga la sua portata e quelli che l’hanno caricato all’eccesso sono gli stessi che lamentano di vederlo bloccato a terra. Chi sono costoro? I difensori del diritto particolare, delle sanatorie d’ogni specie, delle eccezioni non eccezionali, della compassione interessata, dei titoli di studio a prescindere, delle una tantum generalizzate, dei bonus ai propri elettori, delle addizionali fiscali agli elettori altrui, della concorrenza quando fa comodo, della protezione statale quando giova, eccetera, eccetera.

Un devastante panorama di discriminazioni legali perpetrate con lo scopo di perseguire una sorta di parificazione materiale, come se l’uguaglianza consistesse nell’allungare ed accorciare le gambe del prossimo anziché misurarle con lo stesso metro.