PHOTO

Il Premio Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” amplia le sue prospettive. La fondatrice e curatrice Antonella Bolelli Ferrera ha voluto che alla gara vera e propria fosse affiancato un laboratorio di scrittura.

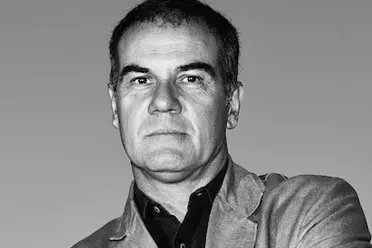

Sessanta i partecipanti che hanno interagito con la scrittrice- editor Cinzia Tani e diversi scrittori- tutor tra cui Maria Pia Ammirati, Gianrico Carofiglio, Erri De Luca, Paolo Di Paolo, Nicola Lagioia, Dacia Maraini. Al Salone del Libro di Torino, il 10 maggio, sarà proclamato il vincitore. Edoardo Albinati fa parte della giuria del Premio Goliarda Sapienza e insegna lettere in carcere, a Rebibbia.

Che cosa può significare per le persone detenute la scrittura?

Da una parte c’è un’attività che sia le persone detenute sia quelle libere svolgono: scrivere. Cosa diversa è la scuola che nel carcere è strutturata come nel mondo esterno. Nell’istituto tecnico- informatico in cui insegno faccio, appunto, il professore di lettere: spiego la grammatica, la Divina Commedia, e così via. Come professore di lettere sono chiaramente più vicino al tema della scrittura rispetto agli altri colleghi, per cui mi è successo di avere studenti che se la cavavano a scrivere ed erano buoni lettori.

E al di là della scuola?

L’attività dello scrivere narrativa o poesia è molto individuale.

Avendo partecipato a molti di questi premi di prosa o di poesia, penso che se si riesce a “evadere” almeno un poco dallo stretto tema carcerario - che può diventare soffocante, ripetitivo, anche perché la vita carceraria è il contrario della varietà, è la monotonia - allora capita di leggere testi interessanti. In generale la scrittura è una delle pochissime attività disponibili, perché chiunque può praticarla, anche se all’interno di una cella dove si sta in quattro o sei, nei ritagli di tempo.

Ritagli?

In realtà la vita del detenuto è molto povera di tempo. È una routine molto impegnativa che fa sì che uno divida la propria giornata tra la cella, la socialità, l’aria, gli avvocati. Nella cella gli spazi spirituali e individuali sono molto ristretti. Se uno ha le forze di ricavare in tutto questo bailamme di rumori, odori e faccende, uno spazio per scrivere, anche solo un diario o una lettera, non c’è dubbio che svolga una delle poche attività umane possibili in carcere. È un’attività che io consiglio di svolgere comunque ai miei studenti, anche se non ci sono scopi letterari.

Questo rientra in quello scopo rieducativo di cui parla l’articolo 27 della Costituzione?

No, non rieducativo, semplicemente riflessivo.

Scrivere una lettera non è rieducativo, ma ti costringe a un poco di concentrazione, a esprimere te stesso. La realtà carceraria non ha nulla né di educativo né di rieducativo. La scuola potrebbe avere in parte questo ruolo ma preferisco sempre parlare di “istruzione”.

L’educazione la danno i genitori, quando la danno.

Alcuni dei racconti che saranno pubblicati non parlano della vita carceraria. La scrittura aiuta a uscire dalle sbarre?

È interessante anche la scrittura esperienziale, ma rischia di essere ripetitiva. Mentre è differente, quando si lascia spazio all’immaginazione, alla fantasia, o quando si raccontano episodi della vita libera. Spesso i detenuti, prima di essere carcerati, hanno vissuto una vita spericolata, se riescono a raccontarla può essere coinvolgente. Per loro, però, capita sia difficile, perché narrarla a volte significa rivelarsi, in un certo senso anche autoaccusarsi, se si tratta di una vita delinquenziale. C’è una certa cautela se si è fatta una vita fuori dalla legge, è una difficoltà oggettiva.

Lei ha insegnato anche nelle scuole ordinarie. Quali sono le risorse particolari della scuola in carcere, in cosa si differenzia dalle altre?

La differenza fondamentale, anche se può sembrare strano che sia solo questa, consiste nell’insegnare a persone adulte, come in una scuola serale. Sono adulti che spesso hanno alle spalle una vita intensa, difficile, avventurosa, hanno fatto tutto e il contrario di tutto. Gli svantaggi sono logistici: ci si trova in celle e non in aule scolastiche, fa molto freddo, i detenuti sono legati anche agli impegni giudiziari, per esempio, quindi possono doversi assentare per dei processi. È stimolante avere nella stessa classe persone di provenienza, istruzione di lingua molto diverse. Bisogna tentare un discorso che possa coinvolgere tutti. Un lato positivo è che non ci sono le famiglie, che guastano la vita dell’insegnante nel mondo esterno. Inoltre non ci sono telefonini né altre interferenze esterne. È chiaro, poi, che parlare di Machiavelli a un uomo che ha vissuto, ha conosciuto e ha praticato la violenza è più significativo che parlarne a un ragazzino di 15 anni. I grandi temi della vita sono stati vissuti.

In questo periodo quanti ne segue?

Essendo quasi la fine dell’ano scolastico sono rimasti in pochi.

Si parte con classi molto affollate, anche di 20 o 30 persone, che poi si rimpolpano e si riducono a secondo delle vicende di ciascuno.

Lei tende ad affezionarsi o a mantenere un distacco?

C’è una giusta misura. Non si può familiarizzare troppo, altrimenti si finisce per diventare come degli assistenti sociali, dei confessori, o delle mamme surrogate. È inevitabile però che ci sia una vicinanza con persone con cui passi magari due o tre anni. Il fatto che siano adulti rende più simile, pur nella diversità, la tua esperienza alla loro. Ci sono dei temi comuni: delusioni, speranze, frustrazioni, il tempo che passa.

Non credo però nell’empatia totale, perché sarebbe rischiosa per tutti. Spesso si è di fronte a persone dai caratteri o molto forti o molto deboli.

Ci sono tante iniziative legate alle attività artistiche in carcere. Non si rischia di andare alla ricerca della “verità” sostituendo la vita all’arte?

No, non è questo il rischio. Ce n’è un altro: quello di far pensare all’esterno che il carcere sia un posto piacevole, dove si fanno il teatro, il cineforum. Le iniziative, benvenute e sacrosante, sono sporadiche.

Non devono far dimenticare la vita della cella, l’imbarbarimento quasi inevitabile della reclusione. Per qualche singolo individuo queste attività possono rappresentare una strada, come è stato per alcuni attori degli spettacoli di Fabio Cavalli. Ci sono esperienze positive, ad esempio un mio studente che si sta per laureare in ingegneria. Però si tratta di eccezioni in un panorama che resta desolante.

Il suo giudizio finale sul carcere non è positivo?

Come potrebbe esserlo? È una punizione.

E non può essere un percorso di rinascita?

No, non è un percorso di niente.

Magari non si trova nulla di meglio, ma è un modo per mettere fuorigioco persone che hanno fatto del male alla società.

Che crei un effettivo miglioramento delle condizioni che ci finiscono dentro è fuori di discussione che accada. Sia detto una volta per tutte. E io non sono un abolizionista del carcere, perché non ho idea di cosa si potrebbe creare di diverso dalla detenzione, ma so che così come è nel nostro Paese è del tutto non educativa, non rieducativa. Chi entra ha buone probabilità di uscire peggiore.

«ALL’ESTERNO SI POTREBBE PENSARE CHE IL CARCERE SIA UN POSTO PIACEVOLE, DOVE SI FANNO IL TEATRO, IL CINEFORUM. COSÌ COM’È LA DETENZIONE NEL NOSTRO PAESE È DEL TUTTO NON EDUCATIVA»