PHOTO

La sera di domenica, 7 gennaio, durante la trasmissione televisiva “Non è l’Arena”, il conduttore Massimo Giletti ha auspicato la reintroduzione nel codice penale del reato di plagio. Forse è bene ricordare come e perché l’ 8 giugno del 1981 la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità di questo reato, cancellandolo dal nostro ordinamento legislativo. La sentenza della Corte è strettamente legata a due processi. Il primo si svolse nel 1968. Sul banco degli imputati siedeva un intellettuale, Aldo Braibanti, accusato, appunto, di plagio. Il secondo ( 1972), nel tribunale dell’Aquila, era rivolto contro Marco Pannella, Mario Signorino e il sottoscritto, accusati di calunnia e diffamazione per avere attaccato con i loro articoli l’andamento e la sentenza del processo Braibanti.

Tutto ebbe inizio nella primavera del 1968, quando Marco Pannella si affacciò sulla soglia di un’aula del tribunale di Roma, il cosiddetto “palazzaccio”. Ed ebbe l’impressione di assistere a un processo della santa inquisizione. L’imputato era un uomo piccolo di circa quarant’anni, con la barbetta nera e lo sguardo penetrante. Sembrava rassegnato, o meglio estraneo all’ambiente che lo circondava. Sul suo capo pendeva un’accusa scovata tra le pagine meno esplorate del codice penale, nell’articolo 603, che veniva dopo quello dedicato al commercio degli schiavi. Un articolo che era transitato tranquillamente dal codice Rocco, di fascista memoria, a quello repubblicano, e che colpiva duramente il reato di plagio. Non ci sono precedenti, tranne il processo che era stato intentato mesi prima contro l’attore Maurizio Arena per la sua storia d’amore con Maria Beatrice di Savoia, ma si era concluso con un’assoluzione. Braibanti, invece, sarà il primo imputato ( e per fortuna anche l’ultimo) ad essere condannato in un tribunale della Repubblica italiana per il reato di plagio. Neanche il fascismo, per la verità, l’aveva utilizzato troppo. Negli anni Trenta gli unici condannati per gli articoli 602 e 603 del codice penale erano stati i “mercanti” che imbarcavano gli schiavi a Massaua e li sbarca- vano sulla costa araba.

Ma chi era Aldo Braibanti? Era un intellettuale “disorganico”, di tendenza anarchica e dagli interessi più disparati, dalla poesia alla saggistica, dalla pittura al teatro, dalla lavorazione delle ceramiche allo studio della vita e dell’organizzazione sociale delle formiche. E, soprattutto, era un omosessuale. Ed era proprio questa propensione sessuale che gran parte della società di allora, pienamente rappresentata dal tribunale romano, gli rimproverava. Inutilmente, il professor Leopoldo Piccardi, che difendeva l’imputato insieme con l’avvocato Ivo Reina, ricordò alla corte che l’ultimo processo celebrato in Europa per omosessualità era stato quello ad Oscar Wilde, nell’Inghilterra vittoriana. Il “piccolo e stortignaccolo Braibanti”, come lo definì l’avvocato Taddei, di parte civile, fu condannato a nove anni di reclusione.

Naturalmente, l’omosessualità, la “diversità”, non potevano essere contestate come reati. Braibanti fu accusato di avere plagiato uno dei due giovani con cui viveva e con cui aveva un rapporto omosessuale. Sono i familiari di questo giovane a dar vita al processo. Sequestrano il ragazzo con la forza, lo rinchiudono in manicomio e denunciano il presunto plagiatore. Malgrado i quaranta elettroshock ai quali fu sottoposto, il presunto plagiato dichiarò sempre, tutte le volte che fu interrogato durante il processo, di avere scelto liberamente il suo rapporto con Braibanti. Non fu creduto. Il vero artefice del processo, soprattutto nella sua fase istruttoria, fu il pubblico ministero, Antonino Loiacono. Per tre anni e mezzo raccolse pazientemente fatti e testimonianze, inseguendo una sua ricostruzione della personalità di Braibanti, da calzare poi sul reato di plagio. Mantenne sempre l’istruttoria sommaria, senza mai formalizzarla per tutto quel periodo. La sua arringa fu memorabile, un atto d’accusa contro la diversità e l’omosessualità. L’imputato era in preda a “pervertimento demoniaco”. “I negri, sono una razza che te la raccomando”. “Chiedo una pena esemplare, affinché nessun professoruncolo possa venire a togliere domani la libertà a un innocente”. Ma a questo punto la mobilitazione degli intellettuali e dei giornali più progressisti divenne imponente. Pannella aveva aperto la strada, facendo fuoco e fiamme su “Notizie radicali”. Io avevo scritto diversi articoli su “l’Astrolabio”. E alla fine entrarono in lizza Umberto Eco, Alberto Moravia, Elsa Morante, Pier Paolo Pisolini, Piergiorgio Belloccio, Cesare Zavattini, Vittorio Gassman. Dacia Maraini descrisse in un racconto un pubblico ministero che si eccitava sessualmente mentre lanciava le sue accuse e che al culmine della requisitoria raggiungeva l’orgasmo.

Servì a qualcosa tutto questo? No. Si sperava nel presidente della Corte d’assise giudicante, Orlando Falco, che si sapeva più moderato di Loiacono. Ma le speranze erano mal riposte. Braibanti è condannato a ben nove anni di reclusione. E quando, dopo cinque mesi, sono rese pubbliche le motivazioni della sentenza, c’è da trasecolare. Arrivarono 340 roboanti cartelle nelle quali si scomodavano Freud, Bernheim, Musatti, Janet, Morgue, Marcuse, Vasilev, Cesare, don Giovanni, Napoleone, Socrate, Alcibiade e perfino il diavolo, nel tentativo di dimostrare che Braibanti aveva sottoposto al proprio potere i due giovani discepoli. Per Falco, Braibanti era “un diabolico, raffinato seduttore di spiriti, affetto da omosessualità intellettuale”.

In Corte d’Appello non cambia molto. Qualche aggiustamento, certo, anche significativo, perché era difficile che i giudici del secondo grado non tenessero in considerazione l’eco che la vicenda Braibanti aveva suscitato nel paese. La pena è ridotta a quattro anni per “meriti resistenziali”, perché il “diabolico professore” era stato anche partigiano nelle formazioni di “Giustizia e libertà”, arrestato e torturato dai seviziatori della famosa “banda Carità”. Ma l’impianto accusatorio è pienamente confermato. L’avvocato Sotgiu, che aveva sostituito il professor Piccardi nel collegio di difesa, concluse così la sua arringa, rivolto all’imputato: “Questa”, gli disse, “è per te un’ora buia, come era quella in cui subivi le torture degli aguzzini fascisti. Ma, ora come allora, devi dar vita alla fiducia e alla speranza. Verranno anche adesso giustizia e libertà”. Non vennero, né l’una, né l’altra.

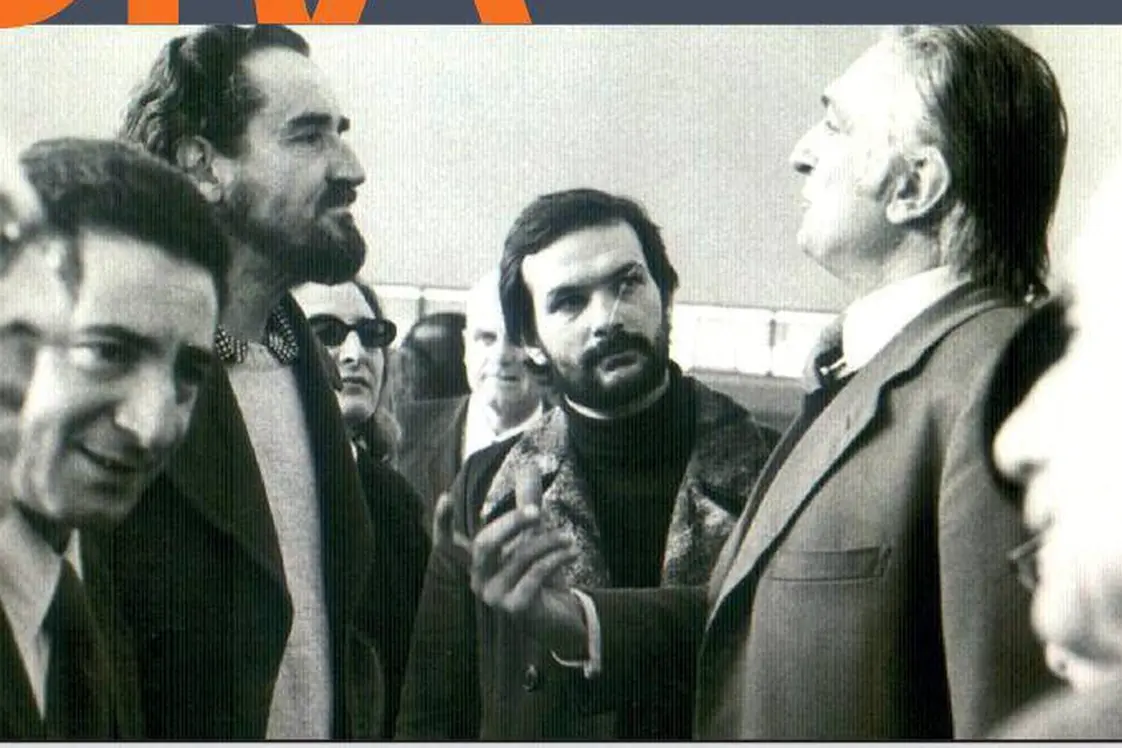

Tra il primo e il secondo grado del processo, Pannella ed io veniamo denunciati dal dottor Loiacono per diffamazione a mezzo stampa e calunnia. Gli articoli di “Notizie radicali” e dell’” Astrolabio” non gli erano andati giù. Il presidente Falco no, non denuncia, non querela. Proprio in quei giorni è stato incaricato di dirigere la Corte che giudicherà Pietro Valpreda, un altro anarchico, per la strage di piazza Fontana. E pensa che per il momento stare zitto sia la cosa migliore. Il processo contro di noi, e contro Mario Signorino, che era in quel tempo responsabile de “l’Astrolabio”, si svolse all’Aquila nei primi mesi del 1972. E fu come riaprire il caso Braibanti. I giornali ne parlarono. Riemerse tutta la vicenda del “diabolico professore”. Si sostenne da più parti con decisione la necessità di eliminare dal codice penale il reato di plagio. Non mancarono un’udienza Dacia Maraini e Vittorio Gassman, quest’ultimo ambita preda dei fotografi. E Ferruccio Parri venne a testimoniare in mio favore, malgrado i suoi 82 anni. «Sono venuto qui», disse, «per assumermi la mia responsabilità morale di direttore de “l’Astrolabio” e rivendicare la mia piena solidarietà col giudizio che Loteta ha dato sul processo Braibanti. E quindi la mia piena punibilità a pari titolo». Naturalmente, non fu incriminato. A noi, invece, caduto il reato di calunnia che non c’entrava proprio per niente, diedero nove mesi di reclusione, confermati in appello e poi annullati in Cassazione.

Conclusione: l’ 8 giugno del 1981 la Corte Costituzionale cancellò dal diritto penale il reato di plagio. Nel codice Rocco, e, altrettanto, in quello della Repubblica italiana, erano previsti da 5 a 15 anni di reclusione per chiunque sottoponesse «una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione». I magistrati della Consulta rilevarono «l’imprecisione e l’indeterminatezza della norma, l’impossibilità di attribuire ad essa in contenuto oggettivo, coerente e razionale». «Giustamente», conclusero, «essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento». Una mina che non esploderà più.