PHOTO

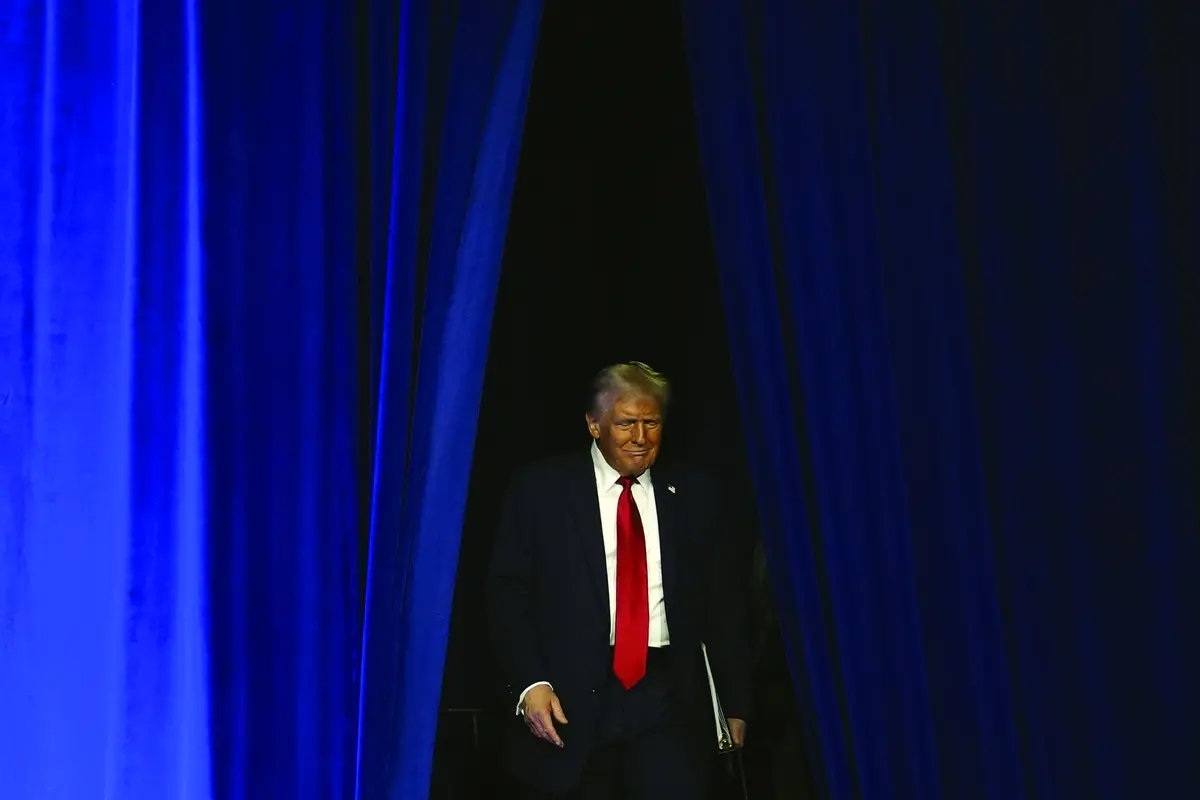

FILE - Republican presidential nominee former President Donald Trump arrives at an election night watch party at the Palm Beach Convention Center, Nov. 6, 2024, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Evan Vucci, File)

Ma che bisogno c’è di aspettare il 20 gennaio, giurare sulla Costituzione, entrare alla Casa Bianca in mondovisione, per fare il presidente degli Stati Uniti? Detto, fatto: a meno di due giorni dall’elezione Donald Trump ha preso il telefono della sua residenza di Mar-a-Lago per parlare con 70 (settanta) capi di Stato e di governo.

Tra questi, in una telefonata di cui al Washington Post sono stati rivelati anche i contenuti, Vladimir Putin. Al quale Trump ha chiesto mano leggera in Ucraina, anche in considerazione della «cospicua presenza americana in Europa». Alla conversazione era presente Elon Musk, il patron di Starlink che aveva messo a disposizione quel sistema satellitare a supporto di Kiev salvo poi toglierlo poco dopo, e che come sappiamo è parte non indifferente del trumpismo di oggi.

Il secondo mandato del tycoon è un rompicapo per i migliori analisti, dall’Economist a Foreign Policy che gli hanno dedicato gli ultimi monografici numeri. Non solo perché Trump ha fatto della propria imprevedibilità una risorsa strategica, che usa per indebolire non solo gli avversari ma chiunque non la pensi come la pensa lui in quel preciso momento. Soprattutto perché stavolta, alla Casa Bianca, non dovrà vedersela con la vecchia guardia del Partito Repubblicano. Con chi, per spiegarlo in due parole, lo avrebbe spinto (avrebbe tentato di) ad attendere quel 20 gennaio, quel giuramento sulla Costituzione prima di abbandonare de facto i panni di presidente eletto.

Lo aveva promesso in campagna elettorale, «se sarò eletto, la guerra in Ucraina finirà in due giorni», e dunque ha telefonato subito a Putin. «Una conversazione privata», ha minimizzato Fox, che di Trump è il megafono televisivo. Una frottola, ha smentito il portavoce del presidente russo Peskov. Ma intanto Zelensky, che pure era stato avvertito e non aveva obiettato alla mossa trumpiana, ha chiesto di essere ricevuto dal presidente eletto. Perché quello che si profila, non è la pace in Ucraina, ma qualcosa di molto simile a una tregua, e a una tregua non facile perché Putin pretenderebbe non solo i territori ucraini che ha conquistato in questi ormai quasi 3 anni, ma anche una parziale smilitarizzazione di Kiev, e la garanzia che per vent’anni non le sarà permesso di aderire alla NATO (oggi, a differenza dell’epoca degli accordi di Minsk, l’adesione alla Ue e al Patto Atlantico è nella costituzione ucraina).

Trump non ama le guerre, memorabili furono durante il suo primo mandato gli scontri con il Pentagono e i suoi più stretti collaboratori per ritirare le truppe dall’Afghanistan, ritiro che poi Trump dispose (e Biden si trovó a dover attuare, peraltro maldestramente). «Ma perché dobbiamo spendere tutti questi soldi?», chiedeva ripetutamente. Questo genere di argomentazione è quel che fa sospettare ad alcuni analisti che Trump possa perfino decidere di far uscire gli Stati Uniti dalla NATO. Non a caso, prima delle elezioni, il nuovo segretario generale Mark Rutte spandeva miele verso di lui.

Gli ideologi del prossimo presidente USA, i libertarians di Project 25, vedono probabilmente la NATO non solo come un’inutile e costosa burocrazia, ma come un «affare degli europei». Appositi sondaggi potrebbero forse sconsigliare Trump dal compiere un passo tanto ardito, ma di certo il risultato non sarebbe e non sarà dissimile per la via del disinteresse, e di continui attacchi all’organizzazione, per la quale «gli europei spendono troppo poco».

È l’Europa il vero nemico, da indebolire anche sobillando dissidi interni (come se ce ne fosse bisogno…). Perché Trump ama un solo genere di guerre: quelle commerciali. Dazi, dazi, dazi. Non avendo mai mostrato competenze, o anche solo interesse per il funzionamento delle moderne economie, il riflesso immediato nei rapporti internazionali sarà dello stesso tipo del primo Trump, in versione irrobustita. Specialmente – e per stessa ammissione di Trump – verso la Cina.

Pechino sarebbe il competitore di Washington nella leadership globale, ma al leader del Make America Great Again sembra interessare solo ciò che avviene entro le mura di casa. Deportare gli stranieri illegali (buona parte dei quali vive in USA da decenni, e paga le tasse), cingere di muri i confini, «disarmare» il governo federale sotto la supervisione dell’Fbi, mettere i «burocrati» sotto il controllo presidenziale e del Congresso, tagliare la crescita della spesa pubblica «per ridurre l’inflazione» (sorprendente argomentazione), e così via.

E poi trivellare, trivellare, trivellare per ridurre i costi energetici. Il vecchio Trump aveva disdettato gli accordi sul clima di Parigi, e cancellando oggi la transizione verde potrebbe lasciare ampie fette di mercato (e di consenso globale) alla Cina, che invece avanza sulla strada delle nuove tecnologie energetiche, e non basteranno i dazi americani a fermarla: il rischio vero, sulla scacchiera globale, è che a Pechino si riavvicinino i Paesi dell’estremo Est, mentre per sottrarli a quell’abbraccio Washington ha lavorato per decenni.

Il vecchio Trump aveva gettato le basi per gli spaventosi conflitti in cui siamo immersi oggi, disdettando l’accordo sul nucleare iraniano, e rendendo di nuovo nemici Teheran e Mosca dopo gli anni di appeasement con Washington che avevano permesso di sconfiggere l’Isis. Il nuovo Trump lascerà mano totalmente libera a Netanyhau non solo in Palestina ma anche in Libano (Herzi Halevi, capo di stato maggiore di Tel Aviv ha appena annunciato che le operazioni in Libano continueranno: era atteso il contrario).

Sarà molto più del «complesso della fortezza», molto più dell’isolazionismo che si è affacciato più volte lungo la storia americana. Senza check and balances interni, poiché il controllo di Senato, Congresso e Corte Suprema pone Trump in una posizione di potere pressoché assoluto. Ma anche senza controllo globale, dato lo stato in cui versano le democrazie occidentali, e vista la debolezza delle loro leadership. E il tutto, anche prima del 20 gennaio.